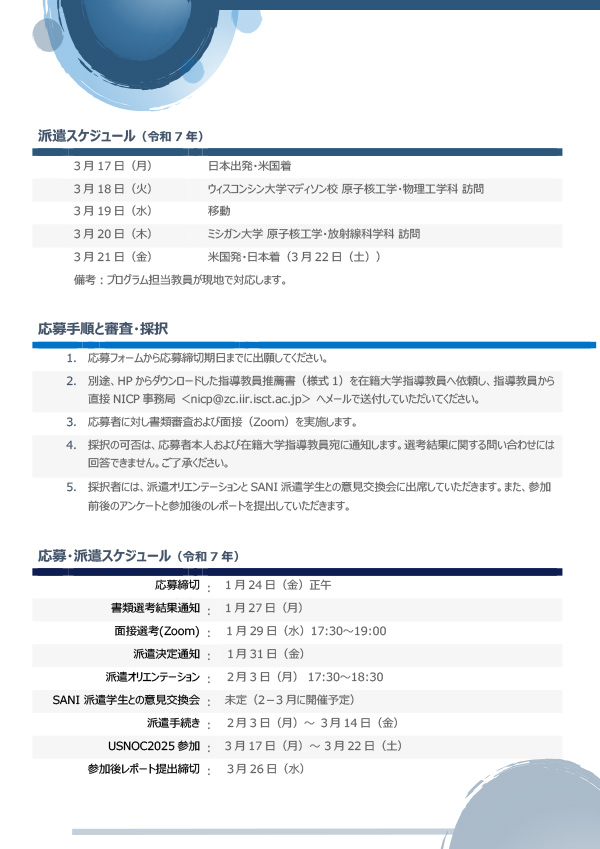

米国大学原子力オープンキャンパス2025(USNOC2025)実施報告

「原子力イノベーター養成プログラム」(Nuclear Innovator Cultivation Program: NICP)は、研究留学のモチベーションを高めることを目的に「米国大学原子力オープンキャンパス2025(USNOC2025)」を2025年3月17日から23日の日程で実施し、国内大学に在籍する大学院博士後期課程へ進学予定あるいは進学に興味を持つ修士課程学生4名が、プログラム代表小原徹教授の引率のもとウィスコンシン大学マディソン校原子核工学・物理工学科とミシガン大学原子核工学・放射線科学科を訪問しました。参加学生は以下の通りです。

| 氏名 | 大学名 | コース・専攻 | 学年 |

|---|---|---|---|

| 國友 理紗 | 東京科学大学 | 環境・社会理工学院 融合理工学系 原子核工学コース |

修士2年 |

| 嵯峨 稔己 | 京都大学 | エネルギー科学研究科 エネルギー社会・環境科学専攻 |

修士2年 |

| 額賀 駿 | 早稲田大学 | 先進理工学研究科 共同原子力専攻 |

修士1年 |

| 藤倉 洪治 | 東北大学 | 工学研究科 量子エネルギー工学専攻 |

修士2年 |

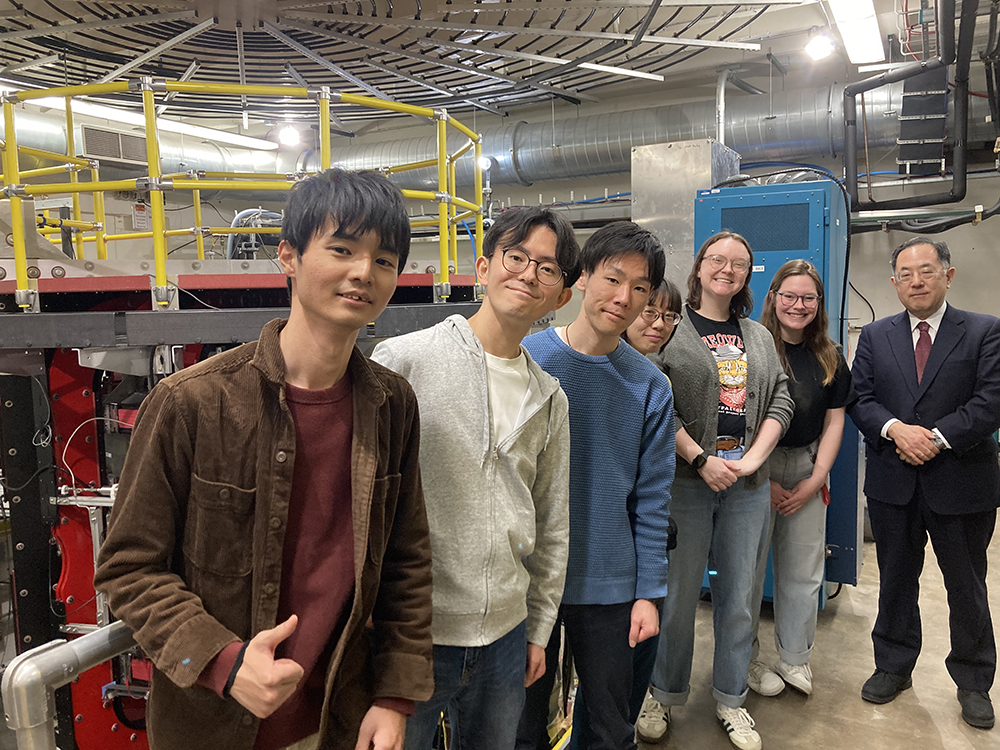

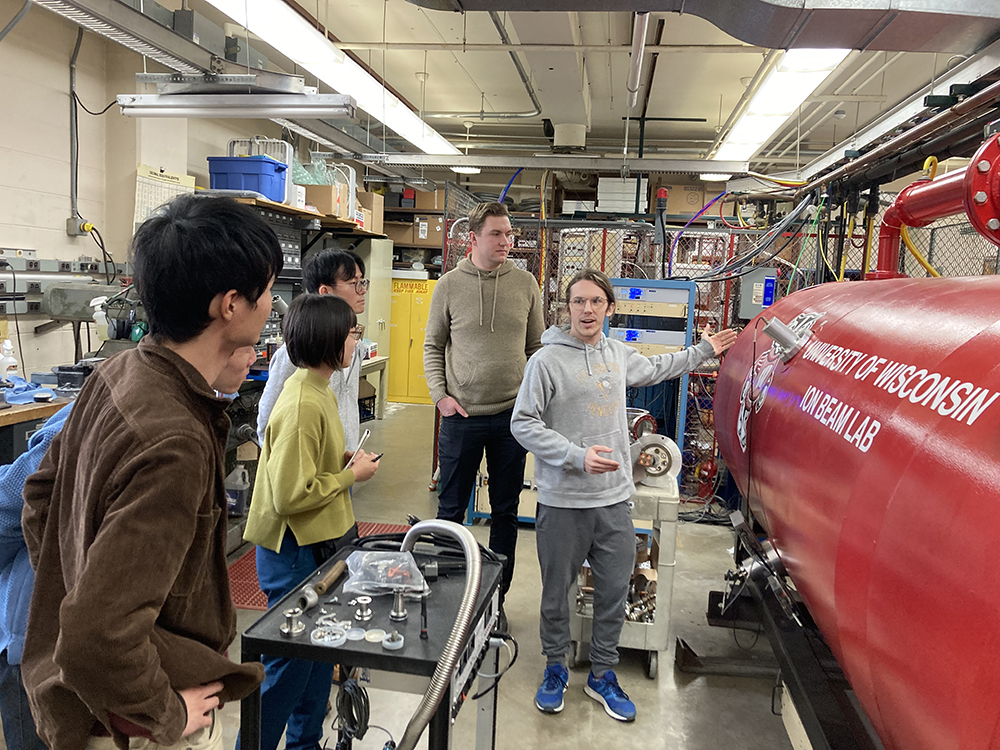

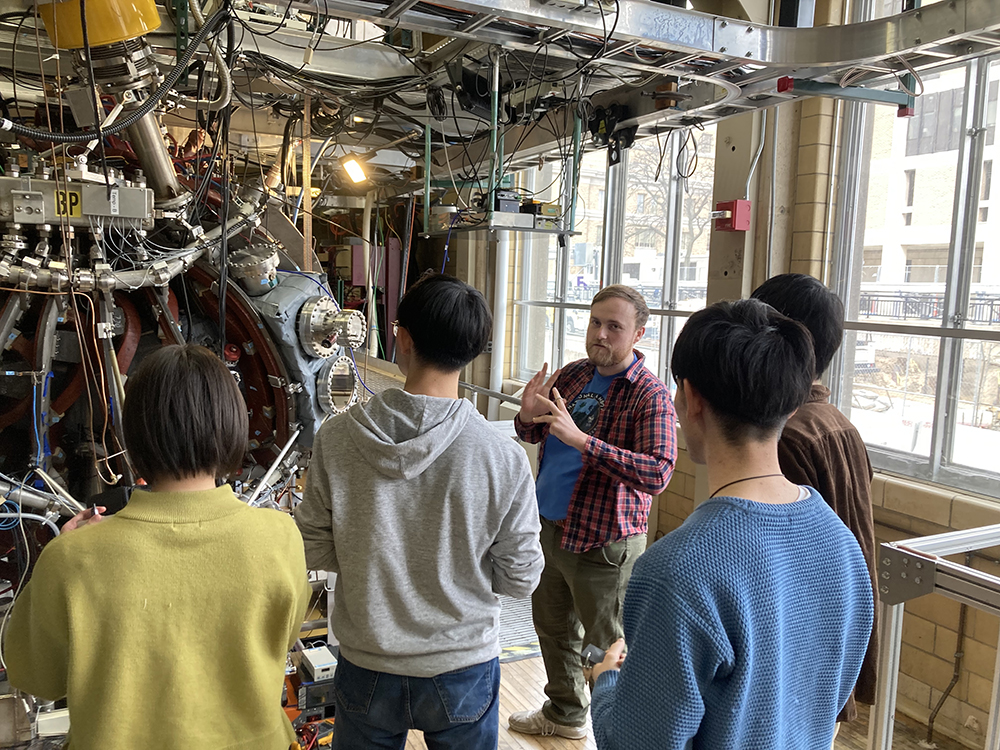

3月18日、一行はウィスコンシン大学マディソン校原子核工学・物理工学科を訪問しました。最初にポール・ウィルソン教授・学科長による案内のもと大学の研究炉を見学したのち、トカマク実験施設Pegasus-III、イオンビーム研究施設、ヘリカル実験施設HSXの3つの研究施設を見学して各研究室で研究に従事している大学院生との意見交換を行ないました。続いて、参加学生はウィルソン教授による学科の概要説明を受けたのち、原子核工学・物理工学科の大学院生とのランチミーティングに参加して意見交換を行い、米国大学での研究生活や日常の活動について具体的な情報を得ることができました。

研究炉見学

トカマク実験施設Pegasaus-III見学と大学院生との意見交換

イオンビーム研究室見学と大学院生との意見交換

ヘリカル実験施設HSX見学と大学院生との意見交換

ウィルソン教授・学科長による学科概要説明

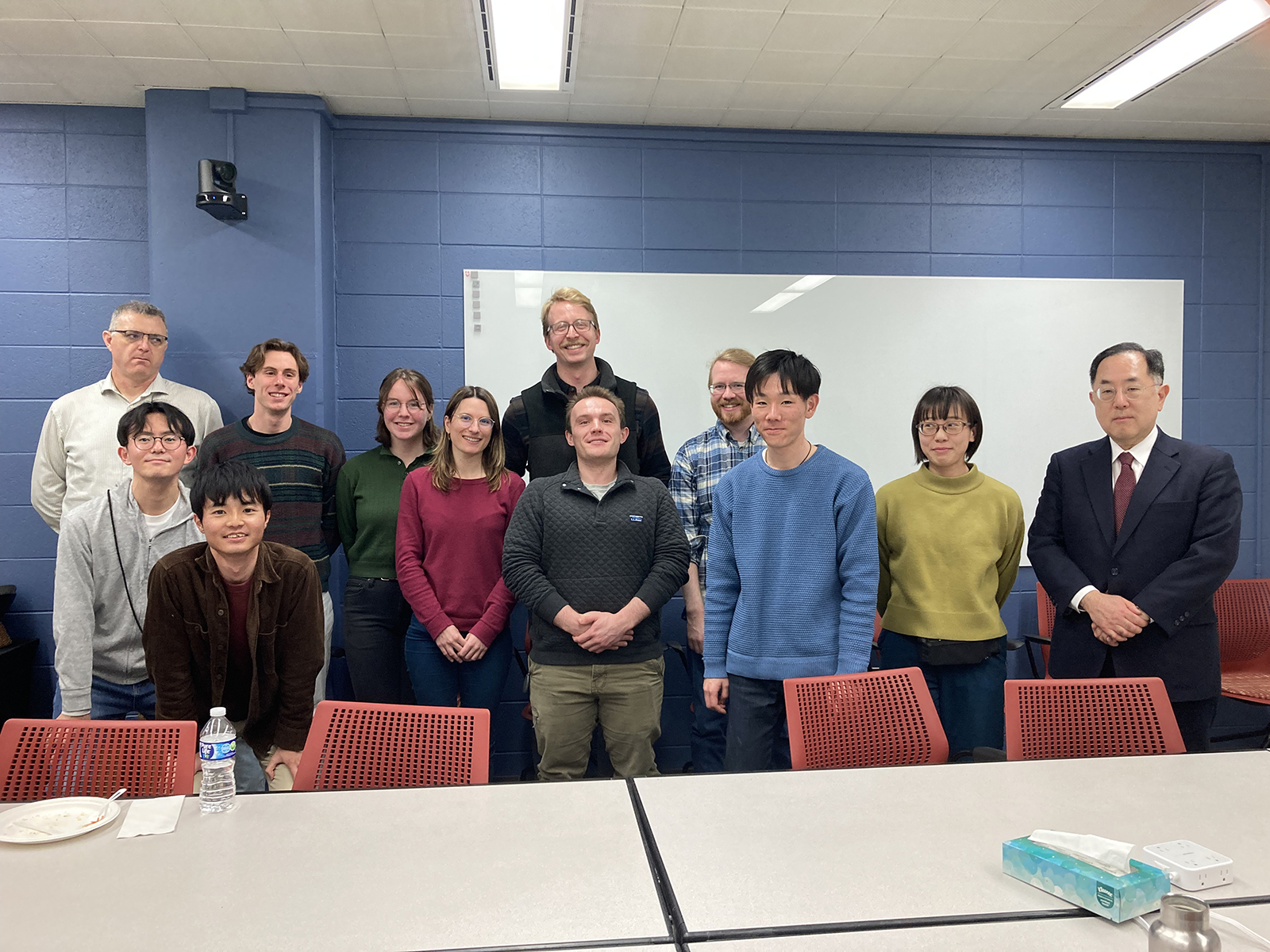

原子核工学・物理工学科の大学院生とのランチミーティング

ランチミーティング参加者とともに

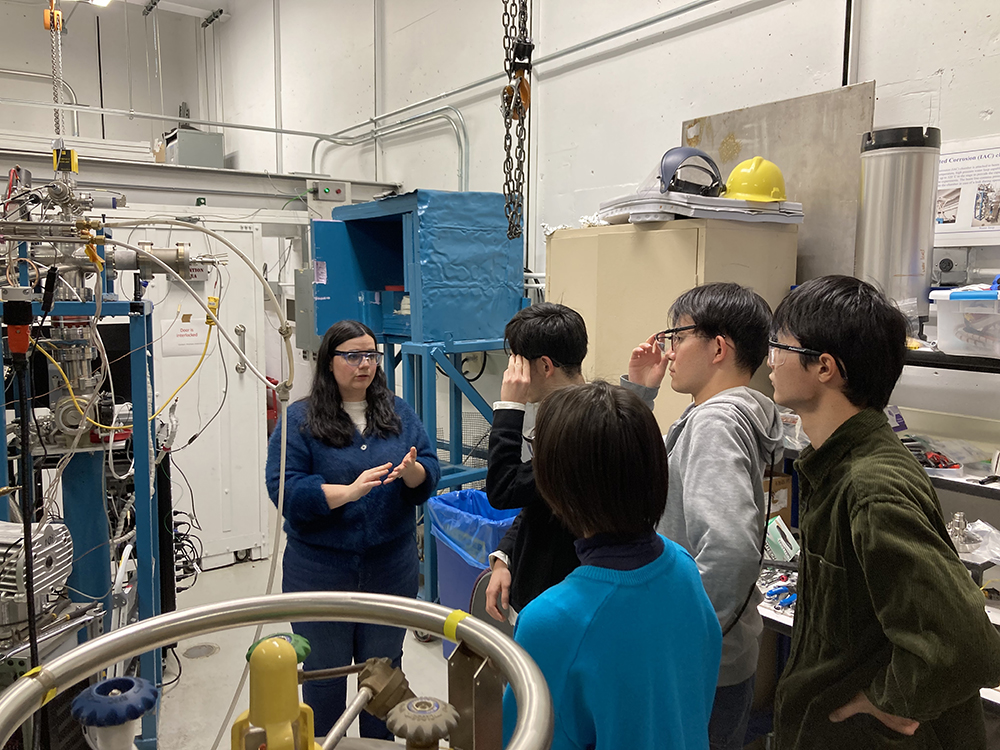

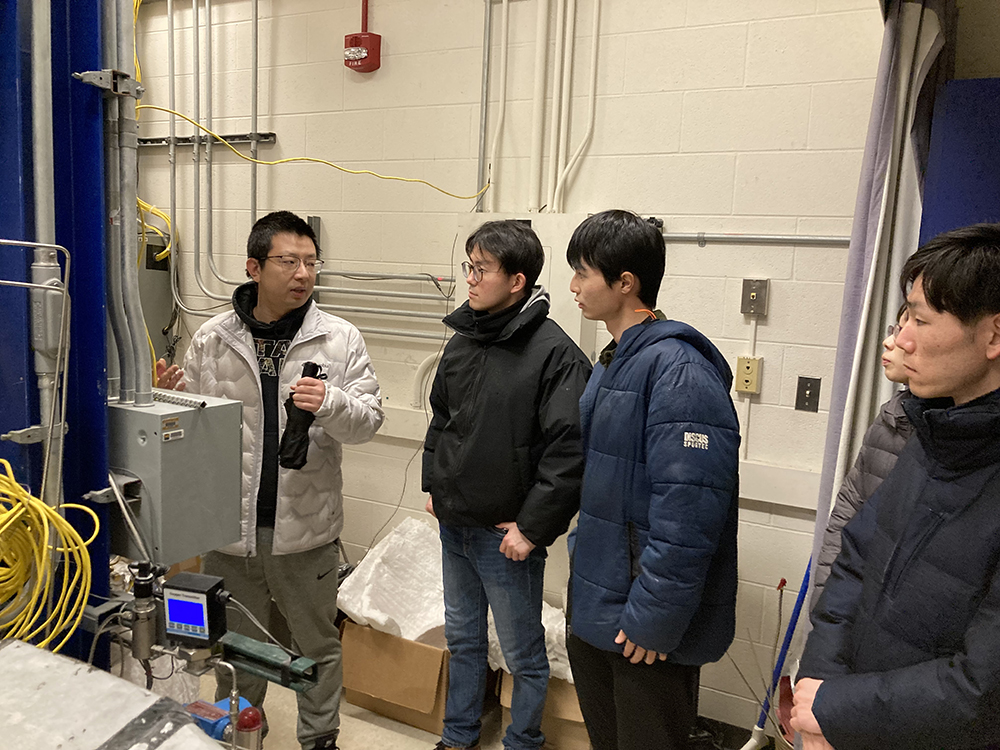

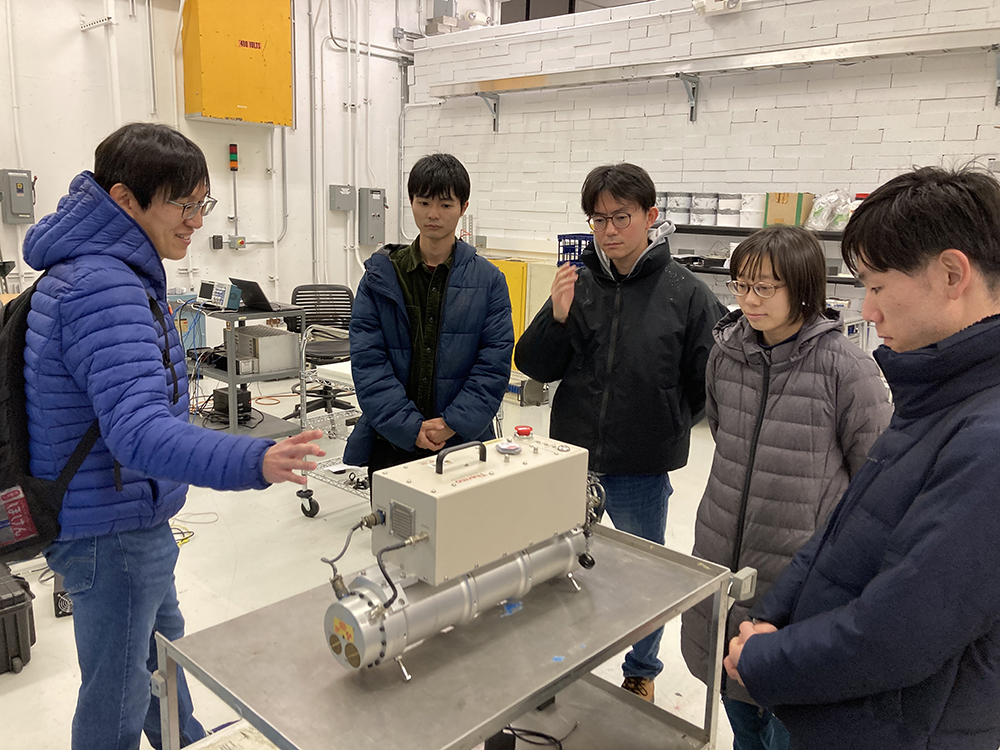

3月20日、一行はミシガン大学原子核工学・放射線科学科を訪問しました。トッド・アレン教授・学科長による学科の概要の説明を受けて学科内を見学したのち、イオンビーム実験施設MIBL、熱流動研究室、中性子科学研究室を訪問し、各研究室の研究施設を見学して研究に従事する大学院生や研究者と意見交換を行いました。その後実施された学科の教授とのランチミーティング、午後から行われたイゴール・ヤノヴィッチ教授、およびウォン・ヤン教授との懇談を通じて、参加者は米国での研究活動について理解を深めました。

アレン教授・学科長による学科の概要説明

学科内の見学(学生による男女学生平等活動の象徴のトイレドア前にて)

イオンビーム実験施設MIBL見学と大学院生との意見交換

熱流動研究室の見学と大学院生との意見交換

中性子科学研究室の見学と研究者との意見交換

学科の教授とのランチミーティング

ヤノヴィッチ教授との研究活動についての懇談

参加学生の声

- 私はUSNOC2025に参加し、米国の大学での研究留学への関心が高まりました。特に米国で研究施設を見たり、大学院生や教授から研究内容を聞いたりすることで、研究のイメージが湧きました。

- USNOC2025を通して当初の目標であった、アメリカの大学で研究するとはどういうことかについて知ることができました。これまでアメリカに行ったことがなく、アメリカ留学についての印象がかなり漠然としていましたが、USNOC2025によりこの印象をかなり具体的にすることができました。これにより、以前に増して実際に留学を行いたいと考えるようになりました。

- 私は今までも留学に対する漠然とした憧れのようなものを抱き、いつかは挑戦したいと考えていました。しかし、同時に漠然とした不安を感じ、実際の計画には踏み出せていませんでした。今思うと、これは留学中の自分を明確に想像することができていなかったためです。実際に訪問し明確なビジョンが見えた今、留学が博士課程中・博士課程以降における有力な選択肢になりました。

- 今回の経験では、自分の博士研究における米国留学の位置づけを見つめなおし、留学の目的を深化させることができた。これを基にして、留学先の研究計画の策定を進め、自身の研究をさらに発展させるための準備を着実に進めていきたい。